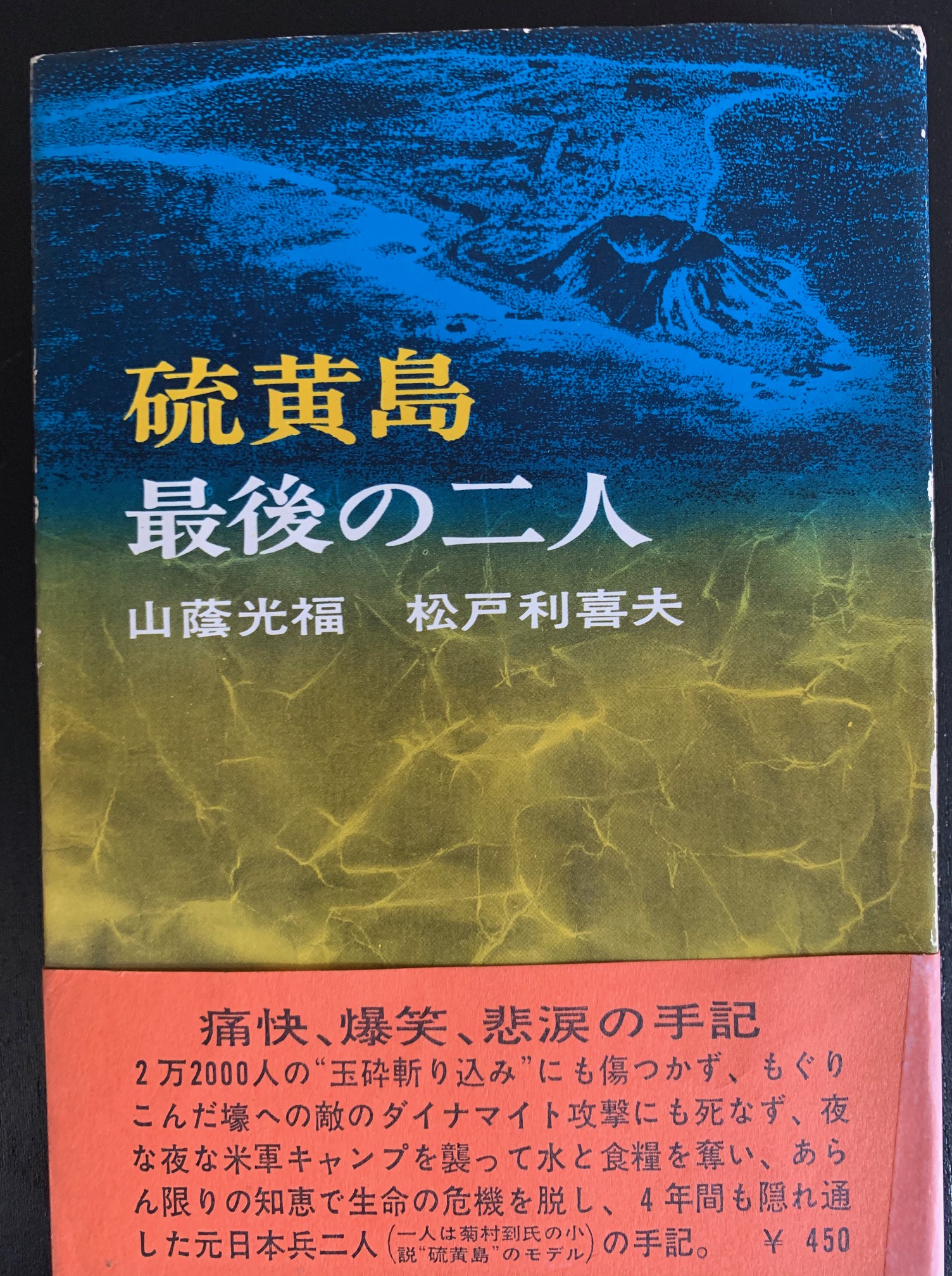

「硫黄島最後の二人」

「硫黄島最後の二人」

山蔭光福、松戸利喜夫、

(読売新聞社)

硫黄島の組織的戦闘が終わった昭和20年3月から約4年ほどたった昭和24年1月、硫黄島で戦った日本兵2名が投降してきた。彼らの名前は山蔭光福、松戸利喜夫という。4年もの間、あの小島で彼らはどうやって生き延びていたのか?

三月十六日の夜明けとともに、敵の砲弾が作った、だれが見ても人のはいっていられそうもない岩穴に私と岩戸ははいった。

自分ながら、いい思いつきだと思った。

どんな丈夫な壕でも、日本軍がはいっていると思えば、米軍はすぐダイナマイトを仕掛ける。徹底的に破壊されて、ひとたまりもなくくずれてしまい、かえって危険なのだ。

(中略)

念のため、入り口に砲弾でくずされた岩をもってきて、体を先に入れ、その岩でふたをした。こうすればもう完全である。

その場所は硫黄島の北東部の海岸の崖にできた岩穴であった。崖の下は砂浜となり海となっている。その岩穴はむかし海の中だったようで、時間をかけて波に浸食されてできたもののようである。上部は岩の庇があったが、敵の砲弾で吹き飛ばされ人一人が入れる穴があった。中は45度ほど傾斜しており、座ることはできない。生き延びるために居住性の贅沢は言っていられなかった。彼らはここを当面の生き延びる拠点にして食料漁りに奔走した。

夜になると食糧と水を探しに出かける。破壊された壕に散らばっている乾パンを大量に拾い集めしばらくの食料とした。また4月中旬には、米軍が残していった缶詰を50缶ほど拾い集めることができたときもあった。

3月中旬は壕に残されていたドラム缶にたまった水を汲んでしのぐことができたが、やがてそこも米軍の監視下が厳しくなり当てにできなくなると、雨水を頼るようになっていった。雨上がり後、外に出て水のたまっている窪みから必死で水をかき集める。12cmほどの砲弾の薬きょうを利用した。通常、青さびがある場合は毒だからと敬遠するが、そんな贅沢もいえないので構わず使った。

食糧や水があるうちは、岩穴に閉じこもったまま外には出ない。しかし5月中旬になって食糧がとうとう無くなった。

岩穴の外に出ると、ツユクサと呼ばれる雑草が生えていた。それを摘んできた。彼らはこのツユクサがあったことで4年間も生き抜くことができたことを次のように記している。

このホタルグサは学名を「ツユクサ」といい、繁殖力が非常に強く、爆撃されて摺鉢のような穴ばかりのところでも、すぐはえてきた。これがなければ、荒れ地の硫黄島で、四年間も生き抜くことは不可能だった

一度も使っていないフンドシで袋をつくり、ツユクサをいっぱい詰めて、勢いよく噴き出ている噴気を利用して蒸して食べた。硫黄島だったからできる料理法だった。草ばかり食べていると大便が、馬糞のような糞となるのだが、難産のように出すのがとても苦労したらしい。大便の処理には気を使っていた。空き缶に大便をしては、夜に海岸にでてそれを洗い流す。近くに糞が落ちているとばれてしまうからだ。外では日本兵の死体が打ち捨てられたままだったが埋葬することもできなかった。それは岩穴生活も2ヵ月ほどたつと、3月に戦死した周囲のおびただしい日本兵の死体も白骨化していた。その光景が脳裏に焼き付いて離れない。

近くのツユクサをすべて刈り取ってしまうと、次にまた生えてくるまで、たまに米軍の真っ暗で誰もいない建物に侵入して、食糧を盗んできていた。また、米軍が決まって物を捨てる場所にいき、シャツ、下着、靴下などの日用品をはじめ、まれに飴玉や缶ビールすら捨てられてあったのを拾ってきた。

やがて彼らは米軍の宿舎から盗んできた紙のナプキンと鉛筆を利用して日記を書きはじめた。彼らは昭和24年1月に投降するが、その前にこの日記を穴に埋めて投降した。後、日本に返還された硫黄島で、建設会社のブルドーザーが偶然この日記を見つけた。ただし鉛筆で書かれた初期の日記は残っていたが、インキで書いた日記は字が読めなくなっていた。ここでは、日記の一々については触れない。

興味がある方は『「硫黄島最後の二人」山蔭光福、松戸利喜夫、読売新聞社』を。

昭和21年1月中旬、彼らは米軍のゴミ捨て場でいろいろなものを漁っていた。そこに雑誌「ライフ」が落ちていた。その本をめくってみた。日本人の若い女性が米兵と向き合ってボートに乗り、楽しそうに話をしている写真があった。場所は「上野不忍池」とある。そして次のページには米兵の持ったリンゴを日本の若い女性の口に、日本の若い女性は米兵の口に食べ合っている仲睦まじい写真である。また上野動物園で日本の子供やおばあさんたちが、米兵と一緒に動物を眺めているものもある。

疑う余地もなく、戦争は終わっている、そして日本は負けたことを悟った。二人は話し合った。その結論としてあくまで投降しないことだった。「百歳まで生き延びよう。そのうちにはまた日本人の島民がここに帰ってくるだろうから、そのときを待とう。いまさら投降はしない」

終戦後の日本は非常な貧しさであったが、復興に向けて少しずつ歩みはじめていた。そして、彼らはここ硫黄島で生きていくことを選択した。彼らが住んでいる岩穴の周囲には依然として日本兵のおびただしい白骨が無造作に転がり続けたままだった。

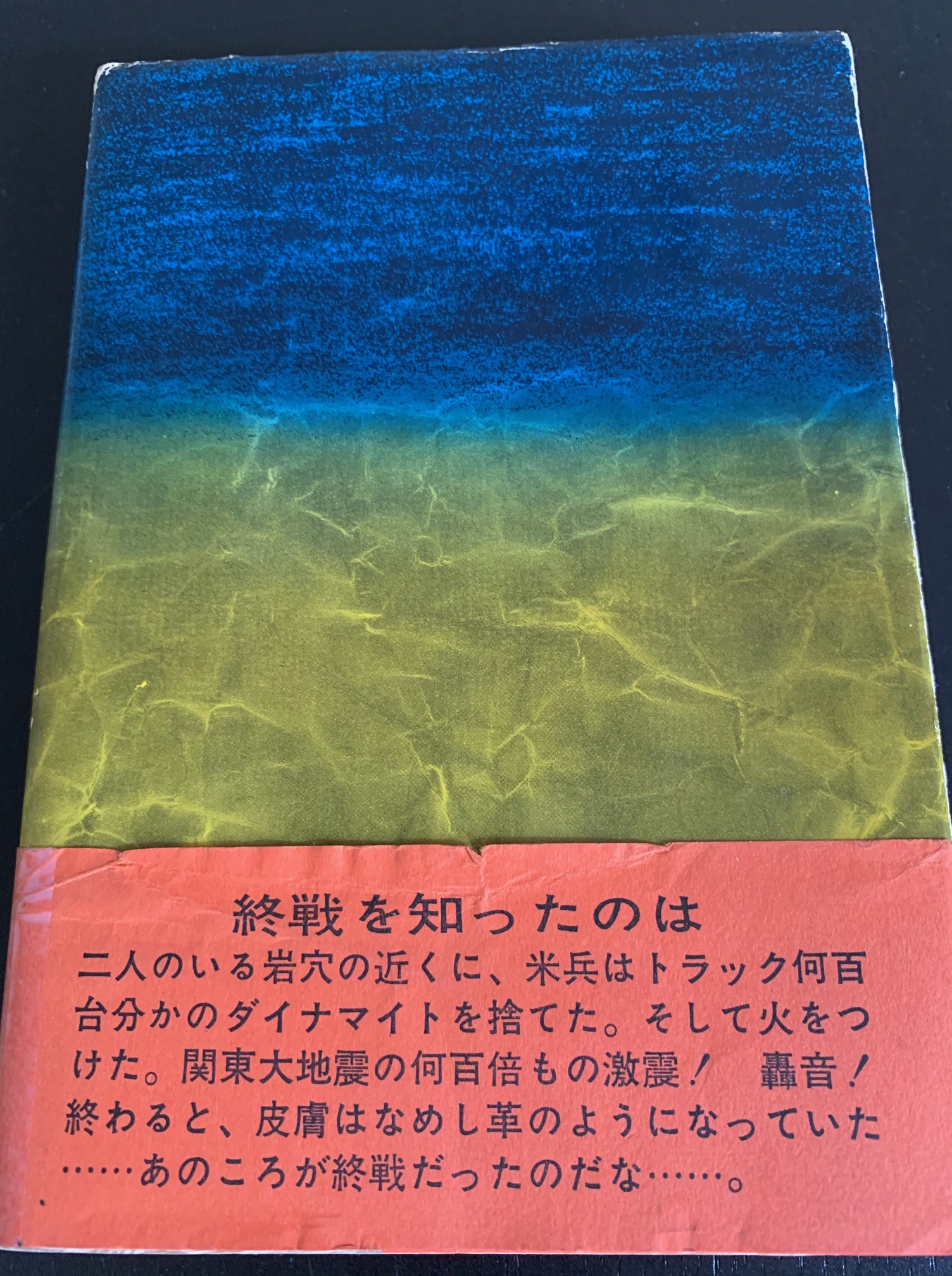

昭和22年。岩穴の付近でいつもと違った出来事があった。朝早くから自動車の音が盛んにする。ブルドーザーでならされた台地にいってみた。岩穴から20~30mの先では、ダイナマイトを1本ずつ長くつなぎ、その主線は奥の建物の中に積み重ねてあるダイナマイト集積所に結ばれている。どうもこのトラック何百台分もあるダイナマイトを処分するらしい。

数日後の朝9時に米軍は導火線に火をつけて、自動車で急いで逃げて行った。岩穴にいた二人は轟音が鳴り響き激しく振動が襲った。煙が岩穴のなかにいた二人を苦しめる。

夕闇、その現場に行ってみると直径20~30mで深さ10mくらいの穴が開いていた。米軍は数日後に、その穴に多種多様な残弾を捨てて行った。そしてある程度たまると爆発させる。そう、ここは残弾処理場となったのだ。二人はこの場所から引っ越すことを考えた。

伯田隊が使用していた防空壕にいった。飛行場の滑走路末端にあり、立ち入り禁止のため米軍がくることがなくしばらく快適に過ごすことができていたが、ある日、米軍の自動車が近くにやってきて酒盛りをはじめたことがきっかけで、この場所も安心できなくなりさらに引っ越すことにした。新たな引っ越し先は天山のところにあった防空壕である。もう昭和23年の夏であった。ツユクサや米軍のゴミ捨て場から拾ってくる食べ物でしのいでいる生活が続いていた。すでにガソリンなどを利用して壕内を照らすランプさえ作っていた。

最初にいた岩場では、カニや巨大なドブネズミが生息していた。

カニは昭和20年3月末におびただしい日本兵が海岸に死んでいた死体を食べていた。

やがてそれらを食べつくすと、岩穴にいた二人もおなじ食糧とみて、足から登ってきて太ももなどをハサミで攻撃してきた。彼らの日記では岩穴を引っ越すまでカニに悩まされたことが記されている。また、巨大なドブネズミも狭くて身動きできない身体に登ってきたりしたことも書かれている。

それに比べれば、新たな引っ越し先は身体を横にして寝ることができ快適となった。もう終戦から3年もたっている。米軍もまさか日本兵がいまだにいるとは思っていないから、不気味な壕を調べることもなくなっている。

新たな壕で親指くらいのかわいい白いハツカネズミが食糧を漁りはじめた。もともと島にいたのか、それとも日本軍や米軍の荷物に紛れ込んでいたものがここで生息したものかわからない。二人はそのハツカネズミを捕えて、拾ってきた針金で籠をつくりそこで飼うことにした。寝床に綿を与えると、気にいったのかその綿にくるまって寝るようになった。パンやビスケットを与えるとやがて懐いてきてお腹が減ると餌をねだるようになった。

やがてそうした生活も数ヶ月が過ぎ、二人とも太りだし動悸がして日増しにひどくなっていった。どうも長く持たないと考えるようになると急に不安感に襲われた。

(どうせ死ぬのならいっそ米軍のところに出て行ってみよう。投稿すれば十中八九までは殺されるかもしれないが、もしかしたら助かるかもしれない)

二人は約10日間も話し合った。そしてもし銃殺されるときは、誇り高き帝国海軍の一員として舌を噛み切ってでも米軍の手では殺られないと誓いあい、外に出て行った。

日記を埋め、昭和24年の元旦の初日の出を拝んでから投降することにした。ペットとなったネズミは「長太郎」と名付けていたが、かごを空けて長太郎を逃がすことにした。長太郎は逃げようともしない。かごを叩き行くように催促する。長太郎は1メートルほど歩いてから二人を振り返りじっと見つめていた。やがて意を決したように横穴から姿を消していった。

「しかし、かわいいものだな」

「うん、畜生でもな」

と言いあった。少し明るくなるのを待ってから外に出た。4年ぶりに見る昼間の地上。それをまぶしくきれいで雄大だと感じた。大通りに出ると行くあてのないまま歩きだした。トラックがきたので白いハンカチを振って停めた。米兵は一人だけであったが、しばらく二人を眺めたあとで話しかけてきた。英語がわからないので手振りでトラックに乗せてくれと頼んだが、手を左右にふり去っていった。

大通りから200mほど歩いて腰をおろした。仕事の時間になったようで自動車の往来も激しくなるが、米兵は座っている二人をみてもただ通り過ぎて行った。

あてもなく歩き続ける。いったいなぜ米兵は我々をみても興味を示さないのかまったくわからない。さまよい続けてアメリカ国旗が立ててある建物に近づいた。律儀にも建物の入り口に立ち続けて中から人が出てくるのを待ち続けた。

出てきた米兵に進みよって「アイ ジャパニーズ」と話しかけた。「オーケー」といって事務所に入るようにいったあと、彼は立ち去った。事務所の中に入ると下士官がいたので同じく「アイ ジャパニーズ」と話しかける。またオーケーと言われ、彼は話しかけるが言葉が通じないことがわかると、英和辞典をもってきた。

「漁船ですか」と書かれているところを指差した。そう、彼らは漁船で漁をしていた日本人が難破するなどしてここ硫黄島に漂着したと考えていたのだ。彼らは「軍人」という個所を指差して、さらに「海軍」と指差した。ようやく事情がのみこめたらしい。たまたま日本語がわかる中国人の作業員が通訳となってやりとりが進んだ。

「ジャングル・ボーイ」と言われ、今まで住んでいた岩穴、壕などに連れて行かれた。その後、特別に用意された飛行機でグアムの病院に連れて行かれ、健康状態のチェックが行われ、1月21日に日本へ輸送された。

「ズシーン」

輸送機の脚が大地に着いた。羽田だった。目から涙がとめどもなく流れ出る。うれしいのだ。目がかすんで、なんにも見えない。

感無量-この言葉が、こういうときに使われるのだと、しみじみ感じた。

山蔭氏は日本に戻ってから警察予備隊(現在の自衛隊)に志願して合格したが、持病の脱腸のため、入隊後の再検査で不採用となった。松戸氏の紹介で親戚の工場に頼み込んだ。

「硫黄島で苦労してきたような男なら、望んでも得られない人だ」

と快く引き受けてくれた。半年後に確認したところ、真面目な仕事ぶりで非の打ちどころがないことを伝えられる。しかし安堵したのもつかの間、昭和26年に突然「山蔭が家を出た」と伝えられた。

工場の同僚の一人に確認すると「彼があまり主人によくされたので、いままで長くいた職人がねたみ、彼をこの工場から連れ出した」といわれる。

それからしばらくして、松戸氏のところに新聞社が訪ねてきた。山蔭氏が硫黄島に日記を取りに行ったという。日記は松戸氏が書いたものであり、連絡もなしにいくとは考えられない。おかしい、と感じた。

翌日の夕方、その記者がまた訪ねてきた。

「とんだことになりました。なくなりましたよ。島の断崖から身を投じて・・・」

松戸氏は次のように書いている。

どうして彼が死を選んだのか、いまもってわからない。四か年間も難行苦行して無事に内地に帰れたのに、またあの魔の島に行き、自ら一命を捨てるとは、ほんとうにわからない。

「硫黄島最後の二人」

山蔭光福、松戸利喜夫、読売新聞社より

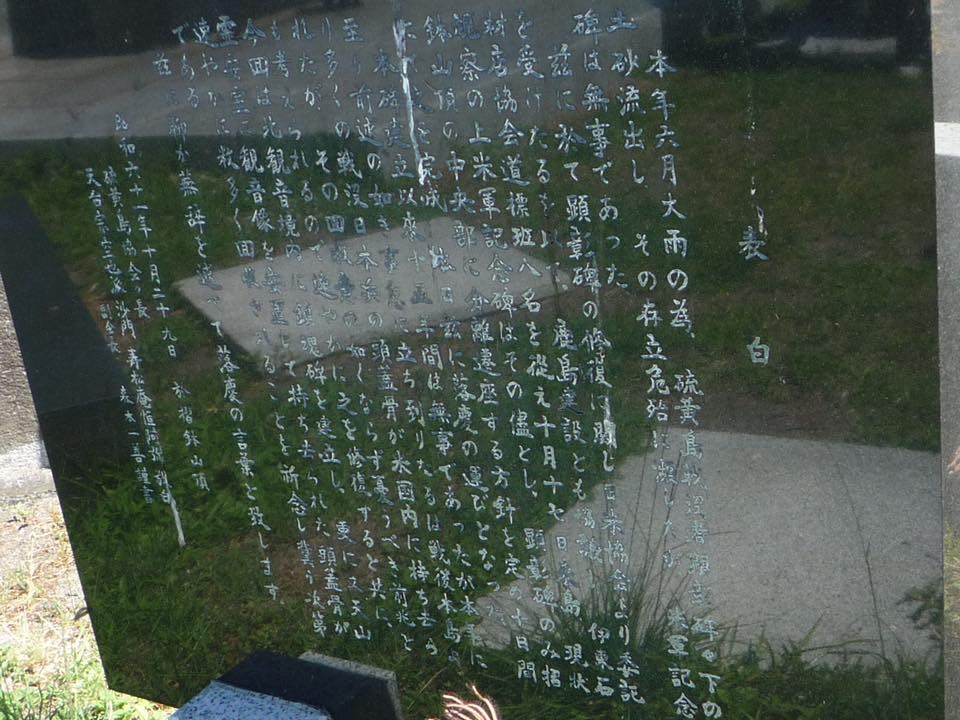

(硫黄島の摺鉢山の頂上の慰霊碑、米兵は戦利品として日本兵の頭蓋骨を持ち帰った、直ちに返還せよと書いてる。よく読んでほしい。)

この記事へのコメント